筋弛緩薬一覧

| 分類 | 成分名 | 商品名 | 規格・剤形・補足 |

|---|---|---|---|

| 中枢性筋弛緩薬 | メトカルバモール | ロバキシン | 規格:顆粒90% 適応:運動器疾患に伴う有痛性痙縮(腰背痛症、頸肩腕症候群、肩関節周囲炎、変形性脊椎症など) |

| プリジノール | ロキシーン | 規格:注 適応:運動器疾患に伴う有痛性痙縮(腰背痛症、頸肩腕症候群、肩関節周囲炎、変形性脊椎症など)。 |

|

| クロルフェネシン | リンラキサー | 規格:錠125㎎/250㎎ 適応:運動器疾患に伴う有痛性痙縮:腰背痛症、変形性脊椎症、椎間板ヘルニア、脊椎分離・辷り症、脊椎骨粗鬆症、頸肩腕症候群 |

|

| エペリゾン | ミオナール | 規格:顆粒10%、錠50㎎ 適応:(頸肩腕症候群、肩関節周囲炎、腰痛症)による筋緊張状態の改善、(脳血管障害、痙性脊髄麻痺、頸部脊椎症、術後後遺症(脳・脊髄腫瘍を含む)、外傷後遺症(脊髄損傷、頭部外傷)、筋萎縮性側索硬化症、脳性小児麻痺、脊髄小脳変性症、脊髄血管障害、スモン(SMON)、その他の脳脊髄疾患)による痙性麻痺 |

|

| アフロクアロン | アロフト | 規格:錠20㎎ 適応:(頸肩腕症候群、腰痛症)における筋緊張状態の改善、(脳血管障害、脳性麻痺、痙性脊髄麻痺、脊髄血管障害、頸部脊椎症、後縦靱帯骨化症、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、外傷後遺症(脊髄損傷、頭部外傷)、術後後遺症(脳・脊髄腫瘍を含む)、その他の脳脊髄疾患)による痙性麻痺 |

|

| チザニジン | テルネリン | 規格:顆粒0.2%、錠1㎎ 適応: (頸肩腕症候群、腰痛症)による筋緊張状態の改善、(脳血管障害、痙性脊髄麻痺、頸部脊椎症、脳性(小児)麻痺、外傷後遺症(脊髄損傷、頭部外傷)、脊髄小脳変性症、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症)による痙性麻痺 |

|

| バクロフェン | リオレサール ギャバロン |

規格:錠5㎎/10mg、髄注(ギャバロンのみ) 適応:(脳血管障害、脳性(小児)麻痺、痙性脊髄麻痺、脊髄血管障害、頸部脊椎症、後縦靱帯骨化症、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、外傷後遺症(脊髄損傷、頭部外傷)、術後後遺症(脳・脊髄腫瘍を含む)、その他の脳性疾患、その他のミエロパチー)による痙性麻痺 |

|

| 末梢性筋弛緩薬 | ダントロレン | ダントリウム | 規格:カプセル25㎎、静注 適応:(脳血管障害後遺症、脳性麻痺、外傷後遺症(頭部外傷、脊髄損傷)、頸部脊椎症、後縦靭帯骨化症、脊髄小脳変性症、痙性脊髄麻痺、脊髄炎、脊髄症、筋萎縮性側索硬化症、多発性硬化症、スモン(SMON)、潜水病)に伴う痙性麻痺、全身こむら返り病、悪性症候群 |

| A型ボツリヌス毒素 | ボトックス ボトックスビスタ |

規格:注 適応:眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮、下肢痙縮、2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足、重度の原発性腋窩多汗症、斜視、痙攣性発声障害、既存治療で効果不十分又は既存治療が適さない過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁、既存治療で効果不十分又は既存治療が適さない神経因性膀胱による尿失禁 |

|

| インコボツリヌストキシンA | ゼオマイン | 規格:筋注 適応:上肢痙縮、下肢痙縮 |

|

| B型ボツリヌス毒素 | ナーブロック | 規格:筋注 適応:痙性斜頸 |

|

| スキサメトニウム | レラキシン スキサメトニウム「マルイシ」 |

規格:静注、麻酔用 適応:麻酔時の筋弛緩、気管内挿管時・骨折脱臼の整復時・喉頭痙攣の筋弛緩、精神神経科における電撃療法の際の筋弛緩、腹部腫瘤診断時 |

|

| ベクロニウム | 販売中止。規格:静注、麻酔用 | ||

| ロクロニウム | エスラックス | 規格:静注、麻酔用 適応:麻酔時の筋弛緩、気管挿管時の筋弛緩 |

|

| 筋弛緩回復薬 | スガマデクス | ブリディオン | 規格:静注 適応:ロクロニウム臭化物又はベクロニウム臭化物による筋弛緩状態からの回復 |

筋肉収縮のメカニズム

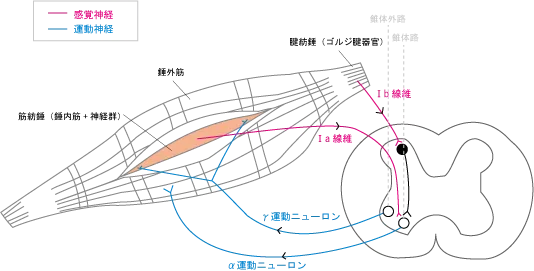

筋肉の構造は以下のように、主要な部分である錘外筋、錘外筋の中に隠れていて錘外筋の作用を調整する錘外筋、それらの端にあってフィードバックをかける腱紡錘(ゴルジ腱器官)から成っている。

錘内筋とγ運動線維やIa線維、Ⅱ線維等神経群を合わせて筋紡錘と呼ぶ。

随意的に筋肉を収縮させた時、「大脳皮質 → (運動路) → 錐体路 → 脊髄前角α運動ニューロン → 錘外筋の収縮」といったルートを辿り筋肉が収縮する。

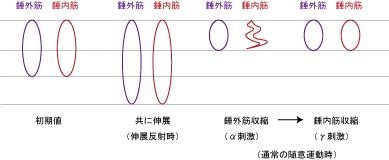

しかしながら、通常この錘外筋の収縮が起こると、錘外筋がたるんでしまい筋の緊張を維持させることができないので、「錐体外路 → 脊髄前角γ運動ニューロン → 錘内筋」という経路も同時に作動(α-γ連関)して、下図のように錘外筋と錘内筋共に収縮するとともに、筋紡錘からのIa線維が刺激されて、求心性インパルスとして脊髄後角から入って、前角のα運動ニューロンに接続、筋のさらなる収縮が引き起こされる。

筋の収縮が一定の閾値を超えると、ゴルジ腱器官からのIb線維を介したインパルスが脊髄後角から抑制性の介在ニューロンを介して、α運動ニューロンの働きを抑制する。

一方、非随意的な運動として伸展反射が挙げられる。

伸展反射とは、膝蓋腱反射(しつがいけんはんしゃ)に代表される、膝の下を叩くと錘外筋と筋紡錘が伸ばされ、伸ばされた筋紡錘によってIa線維が刺激されて、α運動ニューロンを刺激し、錘外筋が収縮(足が前方に跳ね上がる)する現象のこと。(筋紡錘伸長→Ia発火→α発火→錘外筋収縮)

反射というのは、脊髄後角から入った求心性の感覚刺激が大脳まで行かず(上行せず)に、脊髄前角に投射、運動神経へ接続すること。(関連:下行性抑制)

伸展反射以外にも熱いものに触れた時に瞬時に離れてしまう屈曲反射もある。伸展反射は単シナプス反射、屈曲反射は多シナプス反射である。

筋弛緩薬の種類

中枢性筋弛緩薬

中枢(脳幹、脊髄)で作用する筋弛緩薬のこと。

- ミオナール(エペリゾン)・・・作用部位:主に脊髄レベルであるが、脊髄より上位の中枢にも作用する。神経筋接合部に対する作用は弱い。脊髄反射(Ia活動=単シナプス、多シナプス反射)及びγ-運動ニューロン自発発射(Ia線維の活動)を抑制。血管拡張作用、血流増加作用等。

- テルネリン(チザニジン)・・・作用部位:脊髄及び脊髄上位中枢。中枢性のアドレナリンα2作動効果(α2刺激によるアドレナリン放出を抑制し筋弛緩作用を示す。)、固縮緩解作用、脊髄反射抑制作用、γ-運動ニューロンに対する抑制他。

- ムスカルム(トルペリゾン)

- リンラキサー(クロルフェネシンカルバミン)

- ギャバロン(バクロフェン)

- 参考・引用元

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

- << 前のページ

- 次のページ >>