関連ページ

統合失調症の薬(抗精神病薬)/発達障害一覧

統合失調症の薬(抗精神病薬)一覧

| 分類 | 成分名 | 商品名 | 規格・剤形・補足 |

|---|---|---|---|

| フェノチアジン系(定型) | クロルプロマジン | コントミン | 規格:糖衣錠12.5mg/25mg/50mg/100mg、筋注 適応:統合失調症、躁病、神経症における不安・緊張・抑うつ、悪心・嘔吐、吃逆、破傷風に伴う痙攣、麻酔前投薬、人工冬眠、催眠・鎮静・鎮痛剤の効力増強躁病 |

| ウインタミン | 規格:細粒10% 適応:上に同じ |

||

| レボメプロマジン | レボトミン | 規格:散10%/50%、顆粒10%、錠5㎎/25mg/50mg、筋注 適応:統合失調症、躁病、うつ病における不安・緊張 |

|

| ヒルナミン | 規格:散50%、細粒10%、錠5㎎/25mg/50mg、筋注 適応:統合失調症、躁病、うつ病における不安・緊張 |

||

| フルフェナジン | フルメジン | 規格:散0.2%、糖衣錠0.25mg/0.5mg/1mg 適応:統合失調症 |

|

| フルデカシン | 規格:筋注 適応:統合失調症 |

||

| ペルフェナジン | ピーゼットシー | 規格:散1%、糖衣錠2㎎/4mg/8mg 適応:統合失調症、術前・術後の悪心・嘔吐、メニエル症候群(眩暈、耳鳴) |

|

| トリラホン | 規格:散1%、錠2㎎/4mg/8mg 適応:上に同じ |

||

| プロクロルペラジン | ノバミン | 規格:錠5㎎、筋注 適応:統合失調症、術前・術後等の悪心・嘔吐 粉砕〇、オピオイド副作用予防でよく使用 |

|

| プロペリシアジン | ニューレプチル | 規格:細粒10%、錠5mg/10mg/25mg、内用液1%(冷所) 適応:統合失調症 |

|

| トリフロペラジン | 販売中止 | ||

| チオリダジン | 販売中止 | ||

| ブチロフェノン系(定型) | ハロペリドール | セレネース | 規格:細粒1%、錠0.75mg/1mg/1.5mg/3mg、内用液0.2%、注 統合失調症、躁病 |

| デカン酸ハロペリドール | ハロマンス ネオペリドール |

規格:筋注 適応:統合失調症 |

|

| ブロムペリドール | 販売中止。規格:細粒1%、錠1㎎/3mg/6mg | ||

| フロロピパミド | プロピタン | 規格:散10%、錠50㎎ 適応:統合失調症 |

|

| スピペロン | スピロピタン | 規格:錠0.25mg/1mg 適応:統合失調症 |

|

| チミペロン | トロペロン | 規格:細粒1%、錠0.5mg/1mg/3mg、注 適応:統合失調症 |

|

| ピモジド | 販売中止。規格:細粒1%、錠1㎎/3mg、禁忌:アゾール系抗真菌薬/クラリス/エリスロシン/パキシル/デプロメール/ジェイゾロフト/レクサプロ等 | ||

| モペロン | 販売中止 | ||

| ベンザミド系(定型) | スルトプリド | バルネチール | 規格:細粒50%、錠50㎎/100mg/200mg 適応:躁病、統合失調症の興奮及び幻覚・妄想状態 |

| ネモナプリド | エミレース | 規格:錠3㎎/10mg 適応:統合失調症 |

|

| チアプリド | グラマリール | 規格:細粒10%、錠25mg/50mg 適応:脳梗塞後遺症に伴う攻撃的行為、精神興奮、徘徊、せん妄の改善/特発性ジスキネジア及びパーキンソニズムに伴うジスキネジア |

|

| スルピリド | ドグマチール | 規格:細粒10%/50%、錠50㎎/100mg/200mg、Cap50㎎、筋注 適応:統合失調症、うつ病・うつ状態 適応:統合失調症は1日300~600mg(最大1200mg) |

|

| チエピン系(定型) | ゾデピン | ロドピン | 規格:細粒10%/50%、錠25mg/50mg/100mg 適応:統合失調症 |

| インドール系(定型) | オキシペルチン | ホーリット | 規格:散10%、錠20㎎/40mg 適応:統合失調症 |

| イミノジベンジル系(定型) | モサプラミン | クレミン | 規格:顆粒10%、錠10㎎/25mg/50mg 適応:統合失調症 |

| クロカプラミン | クロフェクトン | 規格:顆粒10%、錠10㎎/20mg/50mg 適応:統合失調症 |

|

| カルピプラミン | 販売中止 | ||

| セロトニン・ドパミン拮抗薬(SDA) | リスペリドン | リスパダール リスパダールコンスタ |

規格:細粒1%、錠1㎎/2mg/3mg、OD錠0.5mg/1mg/2mg、内用液0.1%、筋注(コンスタ、冷所) 適応:統合失調症、小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性 |

| ペロスピロン | ルーラン | 規格:錠4㎎/8mg/16mg 適応:統合失調症 |

|

| パリペリドン | インヴェガ | 規格:徐放錠3mg/6mg/9mg 適応:統合失調症 粉砕× |

|

| パリペリドンパルミチン酸エステル | ゼプリオン | 規格:筋注 適応:統合失調症 |

|

| ルラシドン | ラツーダ | 規格:錠20㎎/40mg/60mg/80mg 適応:統合失調症、双極性障害におけるうつ症状の改善 禁忌(アゾール系抗真菌薬、クラリス、アレビアチン等) |

|

| 多受容体作用(MARTA) | クエチアピン | セロクエル | 規格:細粒50%、錠25mg/100mg/200mg 適応:統合失調症 糖尿病禁忌 |

| クエチアピンフマル酸塩 | ビプレッソ | 規格:徐放錠50㎎/150mg 適応:統合失調症の適応はなく、双極性障害におけるうつ適応 |

|

| オランザピン | ジプレキサ | 規格:細粒1%、錠2.5mg/5mg/10mg、ザイディス(口腔内崩壊錠)2.5mg/5mg/10mg、筋注 適応:統合失調症、双極性障害における躁症状及びうつ症状の改善、抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐) 糖尿病禁忌 |

|

| アセナピン | シクレスト | 規格:舌下錠5㎎/10mg 適応:統合失調症 舌下投与後10分飲食不可 |

|

| クロザピン | クロザリル | 規格:錠25mg/100mg 適応:治療抵抗性統合失調症 粉砕〇、薬局eラーニング、薬局間取引禁止 |

|

| ドパミン部分作動薬(DSS) | アリピプラゾール | エビリファイ | 規格:散1%、錠1㎎/3mg/6mg/12mg、OD錠3mg/6mg/12mg/24mg、内用液0.1%、筋注 適応:【共通】統合失調症、双極性障害における躁症状の改善、【24mg以外】うつ病・うつ状態(既存治療で十分な効果が認められない場合に限る)、小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性 |

| ブレクスピプラゾール | レキサルティ | 規格: 適応:統合失調症、うつ病・うつ状態(既存治療で十分な効果が認められない場合に限る) |

|

| ドパミン、セロトニン部分拮抗薬(DSA) | ブロナンセリン | ロナセン | 規格:散2%、錠2㎎/4mg/8mg、テープ20㎎/30mg/40mg 適応:統合失調症 |

発達障害の薬一覧

| 分類 | 成分名 | 商品名 | 規格・剤形・補足 |

|---|---|---|---|

| AD/HD治療薬 | アトモキセチン | ストラテラ | 規格:Cap5㎎/10mg/25mg/40mg、内用液0.4% 適応:注意欠陥/多動性障害(AD/HD) |

| リスデキサンフェタミン | ビバンセ | 規格:Cap20㎎/30mg 適応:小児期における注意欠陥/多動性障害(AD/HD) |

|

| メチルフェニデート | コンサータ | 規格:錠18mg/27mg/36mg、向1(30日) 適応:注意欠陥/多動性障害(AD/HD) 粉砕× |

|

| グアンファシン | インチュニブ | 規格:徐放錠1㎎/3mg 適応:注意欠陥/多動性障害(AD/HD) |

統合失調症の薬(抗精神病薬)の特徴

セロトニン、ノルアドレナリン、ドパミン、アセチルコリンについては別ページ参照。

| 定型型 | SDA | MARTA※1 | DSS | |

|---|---|---|---|---|

| D1活性化 (認知・陰性症状改善) |

- | ○ | △ | - |

| D2遮断 (陽性症状改善) |

○ | ○ | ○ | ○or× |

| D3遮断 (意欲回復) |

- | ○ | △ | × |

| α1遮断 (低血圧) |

○ | - | ○ | △ |

| α2遮断 (抗鬱・鎮痛) |

- | ○ | - | - |

| H1遮断 (睡眠・食欲改善) |

○ | - | ○ | - |

| M1/3遮断 (口渇・便秘・尿閉) |

○ | - | △ | - |

| 5-HT1A刺激 (抗不安、抗うつ) |

- | - | - | ○ |

| 5-HT2A遮断 (睡眠・鎮静、陰性症状改善、EPS改善) |

- | ○ | ○ | ○ |

| 5-HT2C遮断 (睡眠・食欲改善) |

- | ○ | ○ | - |

※1 クエチアピン、オランザピン

※定型は従来型、非定型は新規(第二世代)のものを指す。

※セロトニン×ドパミン、ドパミン×アセチルコリンは拮抗する(厳密には全て拮抗ではない)。NAはセロトニン分泌を促進し、セロトニンはGABA神経を介してNA分泌を抑制する。

※D1活性化は5HT2A遮断作用による二次的な活性化。5HT2A遮断作用により、前頭葉のD1が活性化して陰性症状が改善されるとともに、D2を活性化してD2遮断の副作用であるEPSを軽減する。

※D1受容体は前頭前野に多い。D2受容体は基底核(A9)以外にもA10(腹側被蓋野)、A12(弓状核)、帯状回らに存在し、特にA10遮断効果が陽性症状改善に効果を示すが、帯状回のD2遮断は前頭葉の抑制と連動され陰性症状の副作用を、基底核のD2遮断はEPSを、A12のD2遮断はプロラクチン分泌促進作用を発現させる。

※D3受容体は主として側坐核等の大脳辺縁系に存在していてドパミンの放出を抑制する。この受容体の遮断はドパミン分泌を高めて前頭葉の認知・陰性症状を改善する(少量投与限定)。

- 従来型抗精神病薬(定型=FGA:first genelation)は,主としてドパミンD2受容体を遮断することによって作用する(ドパミンD2受容体遮断薬)。

- 従来型抗精神病薬はD2遮断効果が高い反面、認知機能の悪化やジスキネジア(もぐもぐ)、ジストニア(筋硬直)、アカシジア(ムズムズ)等の錐体外路症状、プロラクチン濃度の上昇などを引き起こしやすい。

- プロラクチンは乳汁分泌ホルモンで、このホルモンが分泌されている間は妊娠しにくい状態となっている。このことから高プロラクチン血症は生理不順や不妊を引き起こすことがある。

- それに対してSGA(非定型)は、錐体外路症状を起こしにくいのが売り。

- SDAのリスペリドンは液剤や注射のような複数剤形があり嚥下の人にも使いやすい(高齢者は結構薬のせいで嚥下困難になる)し、小児の自閉症の適応も持つ。例外的にプロラクチン濃度を従来型と同程度上昇させるので、DSAのブロナンセリンが使われるようになっているがこちらは12歳以上の制限がある。

- MARTAのオランザピン、クエチアピンは、体重の増加、脂質や血糖値の上昇が起こるリスクがあるので、双極性障害のほうが使われる?糖尿病禁忌でないシクレスト舌下錠が単発処方でよく使用されるイメージ。しかし、鎮静作用を期待する(焦燥感や不眠がある)場合は優先使用

- というわけで、最も使いやすいDSS(レキサルティやエビリファイ)がなんだかんだで結構使われる。けどこれでも眠気やEPSを訴える患者はいる。

D2受容体遮断作用やD1活性化を示して陽性症状(D2活性が関与:妄想、幻覚、幻聴)と陰性症状(D1抑制が関与:自閉、意識の欠如)を改善する薬が中心となる。

D2は視床の興奮→大脳運動野興奮になるので、それを抑制するとパーキンソン病になる。帯状回の抑制性細胞の活性化による前頭葉の不活性化→自発的な情意行動抑制(陰性症状)。

ストレスを受けるとA10からの中脳皮質路が活性化し、D1を介した前頭前野の抑制(陰性症状)が起こる。

大脳辺縁系(扁桃体、海馬)の抑制による意欲の低下。

フェノチアジン系抗精神病薬(定型)

D2受容体遮断作用以外に、抗コリン作用(M作用)や抗α1作用、H1遮断作用もあり、鎮静作用と睡眠作用が強い反面、副作用としてEPSが出やすい薬剤。

その鎮静作用の強さから、統合失調症に用いるより、他の様々な精神疾患における不安、緊張、衝動性などに用いることが多い。

- ウインタミン、コントミン(クロルプロマジン)

- ヒルナミン、レボトミン(レボメプロマジン)

- フルメジン、フルデカシン(フルフェナジン)

- ピーゼットシー、トリラホン(ペルフェナジン)

- ノバミン(プロクロルペラジン)・・・トラムセット等の悪心・嘔吐に

- トリフロペラジン(マレイン酸トリフロペラジン)

- メレリル(チオリダジン)

- ニューレプチル(プロペリシアジン)

ブチロフェノン系抗精神病薬(定型)

D2遮断作用。幻覚妄想に対する作用が強く鎮静作用が弱い。躁病やせん妄にも用いる。抗コリン作用、抗α1作用は弱いが錐体外路症状が強いので用量には注意を要する。

- セレネース(ハロペリドール)

- ハロマンス、ネオペリドール(デカン酸ハロペリドール)

- イソプロメン(ブロムペリドール)

- プロピタン(フロロピパミド)

- スピロピタン(スピペロン)

- ルバトレン(モペロン)

- トロペロン(チミペロン)

- オーラップ(ピモジド)

ベンザミド系抗精神病薬(定型)

D2受容体遮断作用が強いものもあり、パーキンソン病には注意して用いる。

- バルネチール(スルトプリド)

- エミレース(ネモナプリド)

- ドグマチール、アビリット、ミラドール(スルピリド)・・・低用量は胃粘膜迷走神経末端のD2受容体遮断作用による胃腸運動促進作用。高用量は脳内D2受容体(A9/A10/A12/帯状回他)の阻害による陽性症状改善作用。用量のせい?か効率にEPSやPR促進のSEが発現。

- グラマリール(チアプリド)

チエピン系抗精神病薬(定型)

- ロドピン(ゾデピン)・・・D遮断、5HT遮断、DA代謝回転亢進作用、カテコラミン(DA、NE、5HT)再取り込み阻害作用。5HT1遮断作用が他の抗精神病薬よりも強く、鎮静作用より抗うつ作用が鋭利。

インドール系抗精神病薬(定型)

- ホーリット(オキシペルチン)

イミノジベンジル系抗精神病薬(定型)

- クレミン(モサプラミン)

- クロフェクトン(クロカプラミン)

デフェクトン(カルピプラミン)

セロトニン・ドパミン拮抗薬(SDA:セロトニンドパミンアンタゴニスト)

ドパミンとアセチルコリンのように、セロトニンとドパミンが拮抗する(シーソー関係。ただし全ての部位で成り立つわけではないので注意)ことを利用し、セロトニン(5-HT2)を遮断することで黒質-線条体系のドパミンをさほど遮断せず、抗精神病効果を示す。

背側縫線核の5HT2A受容体にSDAが作用(遮断)すると、黒質線条体でセロトニンに抑制されていたドパミンが放出される→EPSの軽減。

SDAはD2遮断作用、5HT2遮断作用、α1/2遮断作用がある。

D2遮断作用は、A10経路のドパミン神経を抑制し、海馬や扁桃体の興奮を抑制し、不安、恐怖、妄想、幻聴などの陽性症状を抑制する。

→基底核A9のD2を遮断することは錐体外路のSEを発生させる危険があるが、A9の5HT2遮断作用がD2を活性化(抑制の抑制)で副作用を軽減する。

D3遮断作用は、帯状回でドパミン放出を促進し、意欲に関与するD2受容体を活性化して、意欲を回復する。ただし、この作用は少量投与に限定される。

5HT2遮断作用は、(※NAを活性化するのは抗うつ薬のNassa)D1を活性化して前頭葉の認知障害、陰性症状を改善する。A10から側坐核へのD1が前頭葉の認知と運動機能に関わっている。

α1遮断作用があるので、起立性低血圧、低血圧の副作用が認められている。

α2遮断作用は、前頭葉におけるNA神経の働きを高め、前頭葉機能を適切化し、認知、陰性症状を改善する。

- リスパダール(リスペリドン)

- ルーラン(ペロスピロン)

- インヴェガ(パリペリドン)・・・ゴーストピルが糞便中に出る(インヴェガの薬物放出を観察してみた)。

- ゼプリオン(パリペリドンパルミチン酸エステル)・・・4週間に1回投与可能な注射製剤

- ラツーダ(ルラシドン)・・・ドパミンD2受容体アンタゴニスト作用、セロトニン5-HT2Aアンタゴニスト作用、5-HT7受容体アンタゴニスト作用及びセロトニン5-HT1A受容体部分アゴニスト作用。クラリス含めCYP3A4阻害作用がある薬剤と併用禁忌。

多受容体作用抗精神病薬(MARTA)

多受容体作用抗精神病薬(MARTA:multi-acting receptor targeted antipsychotics)は、ドパミン(D1、D2、D3、D4、D5)、セロトニン5-HT1A、5-HT2A,2B,2C、5-HT3、5-HT6、5HT7、α1,α2-アドレナリン及びヒスタミンH1,H2受容体らに親和性を示す薬物。ムスカリン(M1、M2、M3、M4、M5)受容体への親和性は弱い。

MARTAは、これらの受容体に対し拮抗薬として働くため、抗ヒスタミン薬や抗コリン薬の眠気・口渇等の副作用が出ることがある。

親和性は5-HT2A、5-HT6、5-HT2B、5-HT3、5-HT7、D2の順(D2以下省略)に高く、D1や5-HT1Aへの親和性は低い。特に鎮静作用を示す5-HT1Aを遮断すれば抗うつ作用が期待できるが、この効果は薄い。

SDA同様に5HT2A遮断によるドパミンの活性化。H1、M、α1受容体も遮断する。

H1遮断は覚醒↓→鎮静作用

A9よりもどちらかと言えばA10に選択的に作用する。

前頭前野の5HT2A受容体遮断→ドパミンD1、D2の賦活、5HT2C受容体遮断によるDA、NA増加作用。5HT2A遮断が睡眠障害を改善、5HT2CとH1遮断が食欲亢進に役立つ。

- セロクエル(クエチアピン)・・・過鎮静、起立性低血圧、体重増加がよく見られる。糖尿病の患者、糖尿病の既往のある患者には禁忌(高血糖発現機序は明確ではないが、薬剤がインスリン抵抗性を生じるさせる可能性、5-HT1A拮抗作用で膵臓β細胞からのインスリン分泌が減少する可能性等が想定)。5HT2A遮断>>D2遮断、抗コリン作用はほとんどない(下図)。

- ビプレッソ(クエチアピン)・・・徐放錠。1日1回就寝前(食事と2時間開ける)。双極性障害におけるうつ症状の改善のみの適応。対するセロクエルは統合失調症のみの適応。

- ジプレキサ、ジプレキサザイディス(オランザピン)・・・過鎮静と体重増加が最もよく見られる。糖尿病の患者、糖尿病の既往のある患者には禁忌。

クエチアピンやオランザピンは、ドパミンD2タイプ(D2、D3、D4)、セロトニン5-HT2A,2B,2C、5-HT6、α1-アドレナリン及びヒスタミンH1受容体に高い親和性を示すが、ドパミンD1タイプ(D1、D5)やセロトニン5-HT3受容体へはやや低い親和性で結合する、またムスカリン(M1、M2、M3、M4、M5)受容体への親和性は弱い。 オランザピンは鎮静作用を示す頻度が比較的高く,著明な焦燥(落ち着きのなさ)または不眠がある患者に処方されることがあり,鎮静作用のより少ない薬剤は,嗜眠のある患者の対して望ましいと考えられる。効力を評価するには,通常は4~8週間投薬を試みる必要がある。急性症状が安定した後,維持療法が開始される;この目的では,症状の再発を予防する最低量を用いる。

- シクレスト舌下錠(アセナピン)・・・セロトニン受容体の幅広いサブタイプ(5-HT1A、5-HT1B、5-HT2A、5-HT2B、5-HT2C、5-HT6、5-HT7)に加え、ドパミン受容体(D1、D2、D3)、アドレナリン受容体(α1A、α2A、α2B、α2C)及びヒスタミン受容体(H1、H2)に対して高い親和性(5-HT1Aのみ刺激作用、他拮抗作用→糖尿病禁忌ではない)を示す。一方で、ムスカリン受容体及びβ受容体への親和性(拮抗作用)は低い。

5-HT2A受容体拮抗作用は陰性症状や認知機能障害の改善並びに錐体外路障害と高プロラクチン血症の軽減に、5-HT1A受容体刺激作用は、陰性症状、認知機能及びうつ・不安症状改善効果に加え、錐体外路障害の軽減に、5-HT2C受容体拮抗作用は抗不安作用、5-HT6及び5-HT7受容体拮抗作用は認知機能改善効果に各々寄与する - クロザリル(クロザピン)・・・治療抵抗性統合失調症。従来型抗精神病薬に抵抗性の患者の最大50%において効果的であることが示された唯一のSGA。錐体外路症状は起きにくいが代わりに痙攣や無顆粒球症らが起きることがあるため、定期的な検査が必要。薬局はeラーニングを受けておく必要がある。薬局間取引禁止

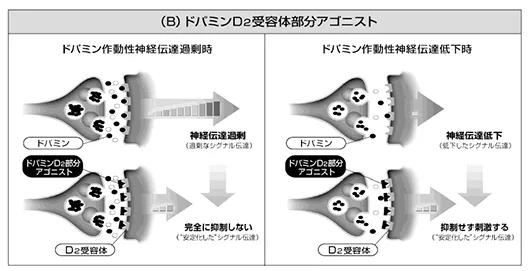

ドパミン部分作動薬(DSS:ドパミン・システムスタビライザー)

鎮静効果が弱く、不眠や胃腸症状が初期に出現しやすい。EPS、糖、脂質代謝異常という副作用はほとんどない。

ドパミンが過剰な状態では拮抗薬として働き、ドパミンが減少すると、部分アゴニストとして作用する。抗躁効果はやや強く、抗うつ効果はやや弱い。低用量では気分を持ち上げる抗うつ、高用量では気分を抑える抗躁効果

- エビリファイ(アリピプラゾール)・・・D2受容体部分アゴニスト作用、D3受容体部分アゴニスト作用、5HT1A受容体部分アゴニスト作用、5HT2A受容体アンタゴニスト作用を併せ持つ。

ジェネリックのうつ病への適応有り無しに注意(アメルは適応無、サワイは有)。

内用液は直接服用するか、もしくは1回の服用量を白湯、湯冷まし又はジュース等に混ぜて、コップ一杯(約150mL)くらいに希釈して使用するが、以下のものとの混合に注意すること。

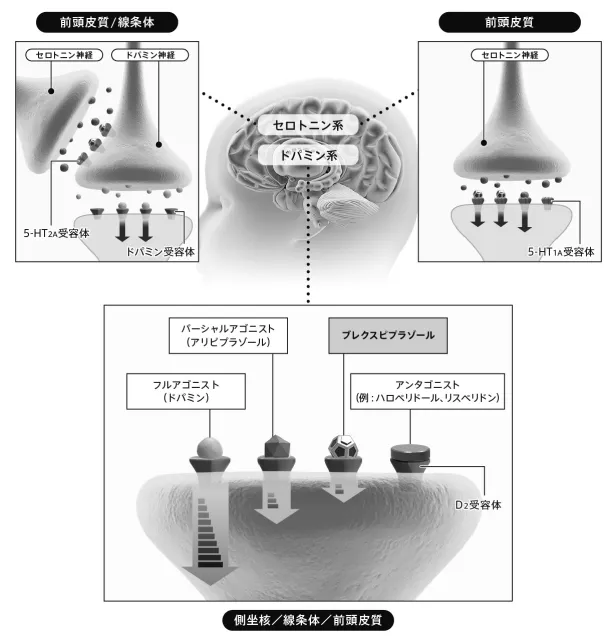

- レキサルティ(ブレクスピプラゾール)・・・D2受容体部分アゴニスト作用、5HT1A受容体部分アゴニスト作用、5HT2A受容体アンタゴニスト作用を併せ持つ。エビリファイよりD2活性は弱め。

ドパミン、セロトニン部分拮抗薬(DSA:ドパミンセロトニンアンタゴニスト)

ドパミンD2、D3及び5-HT2A受容体を遮断する。

SDAとの違いは、受容体親和性がこちらはD2>5HT2Aとなっている点と、他の受容体への親和性が殆どないこと。

こちらの資料によれば、「リスペリドンと比較したとき、EPS 発現,耐糖能への影響および QTc 延長のリスクは同程度であるが,プロラクチン値上昇や体重増加のリスクは低いことから,リスペリドンよりバランスのよい安全性プロファイルを有している可能性があると考えられる。ハロペリドール,リスペリドンに匹敵する陽性症状改善効果とハロペリドールより優れた陰性症状改善効果を示し、認知機能障害改善効果を示唆する報告もある」とある。

- ロナセン(ブロナンセリン)・・・食事の影響を受け易いので必ず食後に服用。アゾール系は禁忌。

α2遮断薬

前頭葉の覚醒状態の増幅による認知障害、陰性症状を改善。SDA、MARTAが該当。

発達障害治療薬

発達障害=広汎性発達障害(アスペルガー症候群+自閉症スペクトラム、特定不能の広汎性発達障害)+AD/HD

広汎性発達障害

自閉症スペクトラム(Autism Spectrum Disorders:ASD、または、Autism Spectrum Conditions:ASC)は神経発達障害であり、脳の発達・機能の異常のために引き起こされる。

ASDを持つ人にはコミュニケーション能力の低下が見られるが、知的能力には幅がある。

中でも知的能力が平均以上で言葉の発達に問題のないASDの人を、アスペルガー症候群と呼んでいる。

注意欠陥/多動性障害(AD/HD)

脳内カテコラミン(ドパミンやNE)の不足により引き起こされると考えらている。

不注意と衝動はずっと、多動(走り回ってしまうなど)は大人までに終わることが多い。育て方によるものではない。

治療は、薬物治療と行動療法。警告と罰(~したら取り上げるなど)、短時間ごとに問題に取り組む

- ストラテラ(アトモキセチン)・・・注意欠陥/多動性障害(ADHD)治療薬。NEの再取り込み阻害が関与している可能性。閉塞隅角緑内障禁忌。服用開始時の食欲不振と頭痛が多く、1か月飲み続けないと効果を実感しにくい。

- ビバンセ(リスデキサンフェタミン)・・・注意欠陥/多動性障害治療薬。プロドラッグ。体内でアンフェタミンに代謝され、NE、DA遊離促進などの作用。

- コンサータ(メチルフェニデート)・・・注意欠陥/多動性障害治療薬。ドパミン再取り込み阻害、副作用は食欲減退、不眠、動悸等の交感神経の高まりによるもの。食欲不振が服用開始時にひどいが、徐々に解消する。

- インチュニブ(グアンファシン)・・・注意欠陥/多動性障害治療薬。α2A受容体を刺激して交感神経を興奮させる。作用は低血圧、徐脈。低血圧の薬と同じ。

関連ページ

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

記事No657 題名:Re:モイケル様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-05-24 18:10:27

ご指摘ありがとうございます。

早速修正させていただきました。

今後とも宜しくお願いいたします。

記事No654 題名:細かい指摘でございます申し訳ございません 投稿者:モイケル 投稿日:2018-05-18 15:51:39

AD/HDなので、「注意欠陥、多動性障害」ではなく、「注意欠陥/多動性障害」という表記が現状妥当かと思います。

- << 前のページ

- 次のページ >>