うつの薬(抗うつ薬と気分安定化薬)一覧

| 分類 | 成分名 | 商品名 | 規格・剤形・補足 |

|---|---|---|---|

| 三環系 | イミプラミン | トフラニール イミドール |

規格:錠10㎎/25mg 適応:精神科領域におけるうつ病・うつ状態、遺尿症(昼・夜) 粉砕× |

| アミトリプチリン | トリプタノール | 規格:錠10㎎/25mg 適応:精神科領域におけるうつ病・うつ状態、夜尿症、末梢性神経障害性疼痛 粉砕○ |

|

| クロミプラミン | アナフラニール | 規格:錠10㎎/25mg、静注 適応:精神科領域におけるうつ病・うつ状態、遺尿症、ナルコレプシーに伴う情動脱力発作 粉砕× |

|

| アモキサピン | アモキサン | 規格:細粒10%、Cap10㎎/25mg/50mg 適応:うつ病・うつ状態 |

|

| ノルトリプチリン | ノリトレン | 規格:錠10㎎/25mg 適応:精神科領域におけるうつ病およびうつ状態 |

|

| トリミプラミン | スルモンチール | 規格:散10%、錠10㎎/25mg 適応:精神科領域におけるうつ病・うつ状態 |

|

| ロフェプラミン | アンプリット | 規格:錠10㎎/25mg 適応:うつ病・うつ状態 |

|

| ドスレピン | プロチアデン | 規格:錠25㎎ 適応:うつ病及びうつ状態 |

|

| 四環系 | ミアンセリン | テトラミド | 規格:錠10㎎/30mg 適応:うつ病・うつ状態 粉砕○ |

| セチプチリン | テシプール | 規格:錠1㎎ 適応:うつ病・うつ状態 |

|

| マプロチリン | ルジオミール | 規格:錠10㎎/25mg 適応:うつ病・うつ状態 粉砕×、簡易懸濁○ |

|

| SSRI | パロキセチン | パキシル パキシルCR |

規格:錠5㎎/10mg/20mg、CR(徐放錠12.5㎎/25mg) 適応:うつ病・うつ状態、パニック障害、強迫性障害、社会不安障害、外傷後ストレス障害(普通錠のみ) 錠は粉砕○、徐放錠は粉砕× |

| セルトラリン | ジェイゾロフト | 規格:錠25㎎/50mg/100mg、OD錠25mg/50mg/100mg 適応:うつ病・うつ状態、パニック障害、外傷性ストレス障害 |

|

| フルボキサミン | デプロメール ルボックス |

規格:錠25㎎/50mg/75mg 適応:うつ病・うつ状態、強迫性障害、社会不安障害 禁忌:テルネリンとロゼレム |

|

| エスシタプラム | レクサプロ | 規格:錠10㎎ 適応:うつ病・うつ状態、社会不安障害 |

|

| SNRI | ミルナシプラン | トレドミン | 規格:錠12.5mg/15mg/25mg/50mg 適応:うつ病・うつ状態 疼痛は適応外 |

| デュロキセチン | サインバルタ | 規格:Cap20mg/30mg 適応:うつ病・うつ状態、糖尿病性神経障害、線維筋痛症、慢性腰痛症、変形性関節症 粉砕× |

|

| ベンラファキシン | イフェクサーSR | 規格:徐放Cap37.5mg/75mg 適応:うつ病・うつ状態 |

|

| SARI | トラゾドン | デジレル レスリン |

規格:錠25㎎/50mg 適応:うつ病・うつ状態 睡眠障害は適応外 |

| セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節剤 | ボルチオキセチン | トリンテリックス | 規格:錠10㎎/20mg 適応:うつ病・うつ状態 |

| DNRI | ブプロピオン | 未発売 | |

| 5-HTA刺激薬 | タンドスピロン | セディール | 規格:錠5㎎/10mg/20mg 適応:神経症における抑うつ、恐怖、心身症(自律神経失調症、本態性高血圧症、消化性潰瘍)における身体症候ならびに抑うつ、不安、焦躁、睡眠障害 粉砕○ |

| NaSSA | ミルタザピン | レメロン リフレックス |

規格:錠15㎎/30mg 適応:うつ病・うつ状態 睡眠障害は適応外 |

| MAOA阻害薬 | フェニルジン等 | 未発売 | |

| 気分安定化薬 | 炭酸リチウム | リーマス | 規格:錠100㎎/200mg 適応:躁病および躁うつ病の躁状態 粉砕×、てんかんに禁忌 |

| バルプロ酸 | デパケン | ||

| ラモトリギン | ラミクタール | ||

| カルバマゼピン | テグレトール | ||

| ガバペンチン | ガバペン |

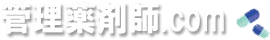

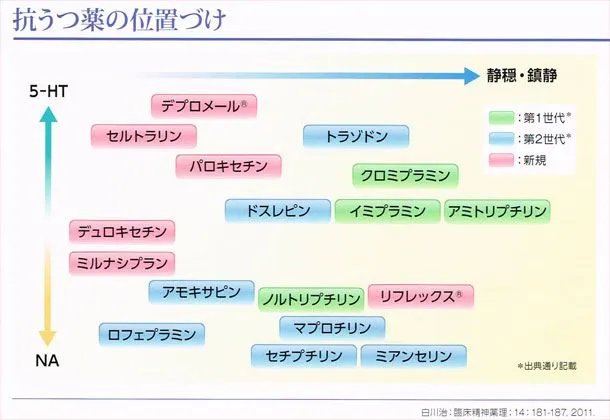

抗うつ薬の作用点

セロトニン、ノルアドレナリン、ドパミン、アセチルコリンについては別ページ参照。

| 三環系 | 四環系 | SSRI | SNRI | NaSSA | 5HT1A刺激薬 | SARI | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5HT再取込阻害 | ○ | - | ◎ | ○ | - | - | ○ |

| NA再取込阻害 | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | - |

| 抗α1 (低血圧) |

○ | ○ | - | - | △ | - | △ |

| 抗α2 (抗鬱・鎮痛) |

○ | ○ | - | - | ○ | - | - |

| 抗コリン (口渇・便秘・尿閉) |

◎ | △ | △ | - | △ | - | - |

| 抗ヒスタミン (睡眠・体重増加) |

◎ | ○ | - | - | ◎ | - | - |

| 5-HT1A刺激 (鎮静・抗不安) |

○ | ○ | - | - | △ | ○ | - |

| 5-HT2A遮断 (睡眠・鎮静) |

○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |

| 5-HT2C遮断 (鎮静・食欲改善) |

- | ○ | - | - | ○ | - | - |

| 5-HT3刺激 (嘔吐) |

- | ○ | - | - | × | - | - |

| D2遮断 (EPS・PR増加) |

- | - | - | - | × | - | - |

うつ病における不眠症状がひどい場合には、うつ病不眠に対して効果が報告されているルネスタ、H1受容体拮抗作用を持つミルタザピン、5HT2Aや5HT2Cを遮断して深睡眠増強作用(鎮静作用)をもつアミトリプチリン等の三環系抗うつ薬、ミアンセリンなどの四環系、トラゾドンが使用される。

三環系抗うつ薬

シナプス前部のセロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを両方とも阻害するが、その他にもシナプス後部のヒスタミンH1受容体、M受容体、α1受容体なども遮断するので副作用が多い。

効果は高いが便秘、口渇などの抗コリン作用が強く緑内障に禁忌。心毒性が高い。そのため他の抗鬱薬で効果のない場合等に用いられる。効果発現はSSRIよりも遅く、約1ヶ月以上はかかる。

三環系抗うつ薬のはPEA(フェニルエチルアミン=フェニル基+エチルアミン)という共通の骨格を有していて、この構造はセロトニンやノルアドレナリンも持っているので、通常は、セロトニンはノルアドレナリンと勘違いされてトランスポーターを阻害する。

しかし、アセチルコリンやヒスタミンも同様のPEA骨格を持っているので口渇や便秘、眠気等の副作用が発現する。また、心毒性(キニジン用作用)は、抗うつ薬のPEA骨格がキニジンやリドカインにもあるため起こるとされる。

効果が長くなる原因としては、シナプス後細胞上のセロトニン受容体のダウンレギュレーションがあげられている。セロトニン不足を補うために、セロトニン受容体が増えている状態が病的状態→ここにセロトニンを補給することでセロトニン受容体が減る=徐々に正常化していくという意味らしい。

クロミプラミンはセロトニンにより働くため、強迫症状や不安によいとされる。意欲低下にはノルアドレナリンに作用するノリトリプチリン、不安が強い場合は鎮静にすぐれたアミトリプチリンが用いられる。

- トフラニール(イミプラミン)・・・遺尿症

- トリプタノール(アミトリプチリン)・・・夜尿症、末梢神経障害疼痛にも

- アナフラニール(クロミプラミン)・・・遺尿症、ナルコレプシーに伴う情動脱力発作

- アモキサン(アモキサピン)・・・ドパミンにも作用

- ノリトレン(ノルトリプチリン)

- スルモンチール(トリミプラミン)

- アンプリット(ロフェプラミン)

- プロチアデン(ドスレピン)

四環系抗うつ薬

PEA骨格にベンゼン環を一つ追加して抗コリン作用等の副作用を三環系よりも弱めた。抗うつ作用は三環系より弱い。

便秘、口渇は比較的弱いが、眠気が強いのでミルタザピンやトラマゾンと同じように睡眠薬として使う方が多い。

- テトラミド(ミアンセリン)・・・α2遮断によるNA放出促進。α1遮断→セロトニン拮抗

- テシプール(セチプチリン)・・・α2遮断によるNA放出促進

- ルジオミール(マプロチリン)・・・NA再取込阻害作用。パニック効果なし

SSRI

PEA骨格にハロゲン原子を入れることで、セロトニンの神経終末への再取り込みを三環系や四環系よりもより選択的に阻害するようにし、結果抗コリン作用等の副作用の発現を少なくした。Selective Serotonin Reuptake Inhibitorsの略でReuptake(再取り込み)であり、Receptor(受容体)でないことに注意する。

シナプス間隙のセロトニンが増加すると5HT1Aと5HT1B/1Dのオートレセプターを介したネガティブ・フィードバックが働くが、反復投与による脱感作で抑制が外れると効果が発現する。

5HT1A刺激は抗不安作用、抗うつ作用を示すが、5HT2刺激は逆に不安、不眠を起こすのと5HT3刺激は悪心と消化器障害を起こすため、服用1wは自殺リスクと悪心リスクに気をつける。

シナプス後膜の5HT2受容体のダウンレギュレーションと抗鬱効果についてはまだ明らかではない。

抗鬱薬を反復投与すると5HT受容体とβ受容体の数が減少するが、SSRIはここには関与しない可能性あり。

抗鬱効果を発揮するためにはシナプス後膜の5HT1A受容体の活性化が重要。実際の作用は5HT1Aによるものと言って良い。

パロキセチンとセルトラリンはパニック障害へ適応(パキシルCRはだめ)

- パキシル(パロキセチン)・・・うつ、パニック障害、強迫性障害、社会不安障害、外傷後ストレス障害。効果早いが、抗コリン作用強い。CYP2D6を強く阻害することから薬物相互作用多い(他の抗精神病薬や抗うつ薬併用で血中濃度上昇の可能性)。

- ジェイゾロフト(セルトラリン)・・・うつ、パニック障害、外傷後ストレス障害。薬物相互作用少なく、抗コリン作用少ない。下痢、性機能障害の副作用。有効性・安全性バランスがよい。

- デプロメール、ルボックス(フルボキサミン)・・・うつ、強迫性障害、社会不安障害。用量調節がし易い。CYP1A2、2C19を強く阻害するため薬物相互作用が多い(テルネリンとロゼレムが禁忌)。シグマ1アゴニストとして認知機能改善効果

- レクサプロ(エスシタプラム)・・・うつ、社会不安障害。1日1回夕食後。用量調整の必要があまりないことがメリットでありデメリット。CYPに関係せず相互作用少ない。有効性・安全性バランスが良い。フルボキサミンに比べ親水基のない構造をとっているため脂溶性が高い→細胞膜透過性が高い→Naチャネル遮断作用が強く出る→QT延長→心疾患患者に注意

SNRI

セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬。

セロトニンとNE両方のトランスポーターに結合し、神経終末への再取り込みを阻害する。全て食後の方が効果が高いことが示されている。

サインバルタはこの系統に属するが、SNRIで唯一糖尿病性神経障害による疼痛への適応を持っているため、神経痛で使うこともしばしばある。もちろんトレドミンを適応外として使用する場合もある。いずれにしてもセロトニンの下行性抑制を賦活させる。

- トレドミン(ミルナシプラン)・・・CYPを介さず直接グルクロン酸抱合を受けるため相互作用無く使いやすい。セロトニンよりもノルアドレナリンの再取り込み阻害作用が強いので尿閉の患者に禁忌

- サインバルタ(デュロキセチン)・・・うつ症状以外に疼痛改善作用。肝・腎傷害患者に禁忌。原薬が酸に不安定なため腸溶性コーティングが施されているため脱カプセルはOKだが、簡易懸濁は不可。

- イフェクサー(ベンラファキシン)・・・うつへの適応のみ。低用量ではSSRIとほぼ同じ、高用量でノルアドレナリンの再取り込み阻害が発現する。徐放性にすることで悪心の副作用を減らした。

SARI

トラゾドンは5HT2A受容体拮抗・セロトニン再取り込み阻害薬(SARI)といわれ、他の抗うつ薬と作用が別とする。

抗コリン作用少ない。精神賦活作用よりも抗不安・鎮静作用強いので睡眠障害等にも用いられる。なお、睡眠障害に用いる場合は25~50mgを就寝前に服用する。抗うつ作用は三環系より弱い。

- デジレル、レスリン(トラゾドン)

セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節剤

ボルチオキセチンはセロトニン再取り込み阻害作用並びにセロトニン受容体調節作用(5-HT3、5-HT7及び 5-HT1D受容体アンタゴニスト作用、5-HT1B受容体部分アゴニスト作用、5-HT1A受容体アゴニスト作用)を有する。

セロトニン再取り込み阻害作用は、ノルアドレナリン再取り込み阻害作用やドパミン再取り込み阻害作用と比較してより強力である。また、他の抗うつ薬と作用が別とされる。

- トリンテリックス(ボルチオキセチン)

DNRI

ドパミン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(DNRI)にはブプロピオンがあり、これは、ノルアドレナリンおよびドパミンの再取り込みを阻害する新しい機序の薬で、脳内ドパミンを増加させ意欲を賦活させるという。

5-HTA刺激薬

脳内セロトニン受容体のサブタイプの1つである5‐HT1A受容体に選択的に作用することにより、抗不安作用や心身症モデルにおける改善効果を示す。

- セディール(タンドスピロン)

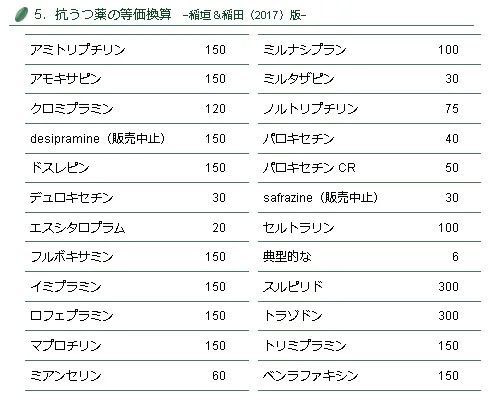

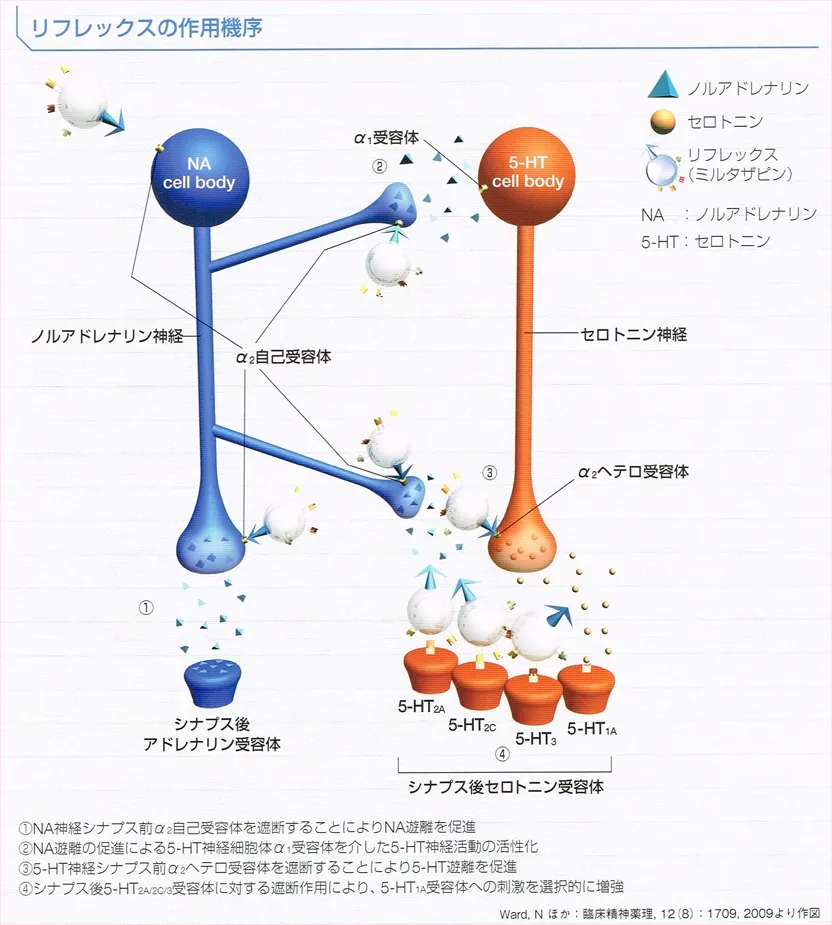

NaSSA(ナッサ)

ミルタザピンは四環系構造を持つノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬で、NA、5-HT、DAの再取り込みに対する阻害作用は持たない。四環系抗うつ薬の上位互換であり、これの登場で四環系はほぼ使われることが亡くなった。

ミルタザピンの効果は、シナプス前α2受容体を阻害することにより神経終末からのNA放出を増大させる(放出抑制を阻害)。

また、5HT2A/2C受容体および5HT3受容体に対する強力なアンタゴニストとして作用し、セロトニンの放出増大に伴い、間接的に5HT1受容体へのアゴニストとして作用し、不安やうつ症状に対する効果が発現する。これにより5-HT3が原因で起こる嘔気の副作用が少ない。投与初期は眠気と食欲増進作用あり。

また、強いH1受容体拮抗薬でもあり、これが総睡眠時間延長に働く。さらに、5HT2A遮断作用が入眠潜時の短縮・睡眠効率の改善に働く。抗ヒスタミン作用による体重増加は副作用の一つ。

α1遮断作用が弱いので、NAがセロトニン細胞体上のα1受容体を介してセロトニンの発火促進を導くことができる。

NAと5HT神経の間の、GABA神経の5HT2受容体を遮断して、NA神経の抑制の抑制(活性化)による機序。シナプス前α2自己及びヘテロ受容体を遮断して脳内のNA、5HTの分泌を促進する。

5HT2A/2C及びα2受容体遮断作用等によるDA遊離の促進作用。

これらが抗鬱、抗不安作用を発現する。

- レメロン、リフレックス(ミルタザピン)

MAO阻害薬

海外では、モノアミン酸化酵素A阻害薬としてはフェニルジン、トラニルシプラミン、イソカルボクサジドが、また可逆的モノアミン酸化酵素阻害薬として、モクロベミド、ブロファロミン、パルギニンがある。

日本ではMAOB阻害薬としてセレギリン、ラサギリンが出ていてドパミン濃度上昇に伴う効果を発揮している(パーキンソン病での適応のみ)。

気分安定化薬

双極性障害の治療に用いる薬のこと。双極性障害には、通常うつ病に使用する抗うつ薬ではなく、気分安定化薬と呼ばれる薬を使用する。双極性障害に抗うつ薬は気分不安定薬である。双極性障害には気分安定薬、パニック障害にはSSRI。うつ病には抗うつ薬で薬が異なる点に注意したい。

気分安定化薬の代表は、炭酸リチウム、バルプロ酸、カルバマゼピン、ラモトリギン。これにオランザピン追加(オランザピンは統合失調症以外に双極性障害の適応もある)で再発までの平均日数が飛躍的に伸びる。クエチアピンには双極性障害の適応はない。

| 躁病 | うつ病 | |

|---|---|---|

| 炭酸リチウム | 〇 | 〇 |

| バルプロ酸 | ◎ | × |

| ラモトリギン | × | ◎ |

炭酸リチウムはうつを抑える作用がやや弱いので、抗てんかん薬のラモトリギン、抗精神病薬のオランザピンやビブレッソを追加で使用。オランザピンは太る、ビブレッソはふらつきや起立性低血圧に注意。

- リーマス(炭酸リチウム)・・・脳細胞がストレスに対抗できるようにして、うつとそう状態の振れ幅を小さくする効果がある。

体がリチウムを尿中に排出する能力は、血液中の塩分量と関係している。体内の塩分が少ないとリチウムは尿中に排出されにくくなり、リチウムの血中濃度は上がる。リチウム濃度が高いと手の震えや口渇、吐き気などが出やすくなるため、水分を摂取することが大切→腎排泄なので腎障害のリスク。そしてこれらの副作用の確認が最も大切、なぜなら炭酸リチウムは双極性障害の特効薬だから。 - デパケン(バルプロ酸)・・・躁病に対する機序は不明。リチウムと同等の効果があると考えられているが、断言できるほどの科学的根拠はまだ十分ない。出産可能な年齢の女性に処方すべきではない。炭酸リチウムはてんかんに禁忌なので、現実的にはオランザピンやクエチアピンとの併用。

- ラミクタール(ラモトリギン)・・・皮膚炎に注意

- テグレトール(カルバマゼピン)・・・通常、リチウムが合わない人に対して使われる。「急速交代型(ラピッド・サイクリング)」と呼ばれる型の双極性障害をもつ人に対して良く効く。

- ガバペンチン(ガバペン)・・・双極性障害とパニック障害は併存しやすい。適応外だがガバペンが両者に効果が示されている。

関連ページ

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

- << 前のページ

- 次のページ >>